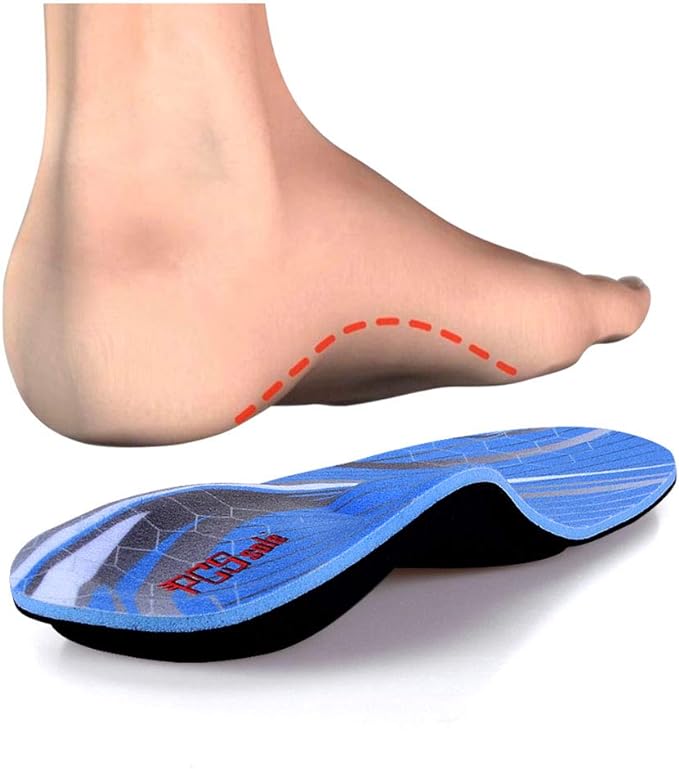

Semelle orthopédique

- Améliorez votre confort de marche avec les semelles PCSsole

- Soutien de la voûte plantaire et réduction des douleurs liées à la fasciite plantaire

Le stress, cette réponse ancestrale de notre organisme, est devenu le mal du 21e siècle. Alors que 80% des actifs déclarent en souffrir, il représente un enjeu majeur de santé publique.

Cette réaction physiologique sophistiquée, initialement conçue pour assurer notre survie, s'est adaptée aux défis modernes, transformant notre quotidien en un terrain d'adaptation permanent. De la réunion professionnelle tendue à l'embouteillage matinal, notre corps orchestre une symphonie biologique complexe pour nous permettre d'y faire face.

Le stress est une réponse naturelle de l'organisme face aux défis et pressions de notre environnement, ancrée dans notre histoire évolutive.

Le stress est une réaction physiologique et psychologique complexe nous permettant de nous adapter aux situations difficiles (par exemple un examen important, un entretien d'embauche, ou une situation de danger) et de mobiliser nos ressources pour y faire face.

Cette réaction neuro-endocrinienne sophistiquée, initialement conçue pour assurer notre survie face aux menaces immédiates (prédateurs, dangers physiques), s'est adaptée aux stresseurs modernes (pressions professionnelles, conflits interpersonnels, surcharge informationnelle).

La réponse au stress implique une cascade d'événements physiologiques et comportementaux :

Le stress se manifeste sous différentes formes, chacune déclenchant des cascades d'événements physiologiques spécifiques dans notre organisme.

Cette cascade d'événements physiologiques crée un cercle vicieux où chaque type de stress peut potentialiser les autres, conduisant à une détérioration progressive de l'homéostasie et des capacités adaptatives de l'organisme.

Des recherches récentes en neurosciences démontrent que le stress chronique modifie l'architecture cérébrale, notamment par :

Pathologies associées

Le stress déclenche une réponse coordonnée impliquant deux axes majeurs qui agissent en synergie :

Cette première ligne de défense implique :

Cette seconde phase implique :

L'axe HPA joue un rôle central dans la réponse au stress chronique. La sécrétion de CRH par l'hypothalamus déclenche une cascade hormonale complexe : l'ACTH libérée par l'hypophyse stimule la production de cortisol par les glandes surrénales.

Le cortisol exerce ensuite de multiples effets sur le métabolisme, l'immunité et la cognition. Une exposition prolongée au cortisol peut entraîner une résistance tissulaire aux glucocorticoïdes et une perturbation du rétrocontrôle négatif, contribuant à la chronicisation du stress.

Ces deux axes interagissent étroitement avec :

Cette cascade d'événements coordonnés permet une réponse adaptative immédiate tout en préparant l'organisme à une adaptation à plus long terme.

Le stress oxydatif est un phénomène biochimique complexe qui résulte d'un déséquilibre entre la production d'espèces réactives de l'oxygène (ERO) et les capacités antioxydantes de l'organisme.

Il affecte trois cibles principales :

Les symptômes et conséquences varient selon le type cellulaire atteint et les facteurs génétiques individuels :

Ce stress est impliqué dans de nombreuses pathologies chroniques, de la neurodégénérescence aux maladies cardiovasculaires.

165 Rue Jean Pierre Timbaud

92400 Courbevoie

20 Avenue de la Frillière

75016 Paris

19 Rue du Docteur Goujon

75012 Paris

Ostéopathe Paris - Ostéopathe Paris 1er - Ostéopathe Paris 2ème - Ostéopathe à domicile Paris - Ostéopathe en urgence - Ostéopathe Paris 3ème - Ostéopathe Paris 4ème - Ostéopathe Paris 3ème - Ostéopathe Paris 4ème - Ostéopathe Paris 3ème - Ostéopathe Paris 4ème - Ostéopathe Paris 3ème -